SAMEDI 17 SEPTEMBRE 2016 à 15 h▶ courts et moyens métrages

Courts métrages

![]()

La tempête, de Dania Reymond

2016 – 10′

Un homme se souvient de sa première projection de cinéma.

J’ai huit ans, de Yann Le Masson et Olga Poliakoff

1961, France, 9 minutes

Des enfants algériens parlent de la guerre à partir de leurs dessins.

Le carton initial indique : » J’ai huit ans a été projeté pour la première fois à Paris le 10 février 1962, clandestinement, en pleine guerre d’Algérie. Ce film douze ans après, vient d’obtenir son visa de censure. Vous qui le voyez aujourd’hui replacez le à cette époque où le peuple algérien a lutté victorieusement pour sa libération nationale contre el colonialisme français qui bénéficiait de l’opportunisme des parties de gauche, de l’incompréhension des plus grandes masses et du mutisme des mass-média »

Le carton initial indique : » J’ai huit ans a été projeté pour la première fois à Paris le 10 février 1962, clandestinement, en pleine guerre d’Algérie. Ce film douze ans après, vient d’obtenir son visa de censure. Vous qui le voyez aujourd’hui replacez le à cette époque où le peuple algérien a lutté victorieusement pour sa libération nationale contre el colonialisme français qui bénéficiait de l’opportunisme des parties de gauche, de l’incompréhension des plus grandes masses et du mutisme des mass-média »

Saisi 17 fois et censuré pendant 12 ans, J’ai huit ans est l’un des premiers films et un un film majeur sur la guerre d’Algérie. Après un diplôme de chef-opérateur de courts-métrages à l’école Louis Lumière, Yann Le Masson s’est retrouvé en Algérie d’août 1955 à avril 1958 comme officier parachutiste. Traumatisé par le conflit, il se promet de protester par les moyens de son art contre les guerres coloniales, et signe ce film fort et implacable, dénonçant la violence de l’armée française.

Vers le ciel, de Kiri Lluch Dalena

Philippines/France – 2013 – 20′

Essai poétique où deux enfants philippins rêvent, dessinent, veillent, discutent, jouent, s’endorment… Où nous comprenons qu’ils ont réchappé à un cyclone et qu’ils ont dû se laisser emporter par les eaux pour survivre, qu’ils doivent maintenant vivre sans leurs parents disparus.

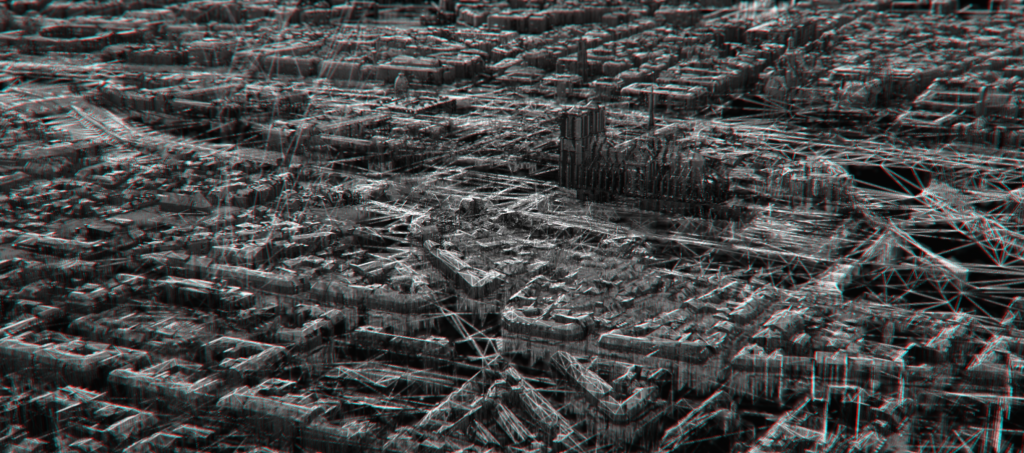

Ghost cell, de Antoine Delacharlery

2015 – 6′

A la fois film scientifique, documentaire et balade onirique, Ghost Cell est une plongée en relief au cœur des entrailles d’un Paris organique vu comme une cellule au travers d’un microscope virtuel.

Inupiluk, de Sébastien Betbeder

2014 – 34′

Ce soir, comme 2 ou 3 fois par semaine, Thomas rejoint Thomas au café, là où ils ont leurs habitudes. Mais l’esprit de Thomas est ailleurs : son père, explorateur, immobilisé suite à un accident, l’a chargé d’accueillir ses amis inuit Ole et Adam pour leur 1ère visite à Paris, leur 1ère sortie hors du Groenland…

*************************************************************************************************************

Entretien avec Sébastien Betbeder, réalisateur de Inupiluk

Il est très rare de réaliser un court-métrage après des longs, cela ne semble pas être l’ordre économique des choses ? Comment Inupiluk a émergé ?

D’abord, j’ai toujours considéré que le court-métrage était un film à part entière. J’ai par ailleurs toujours eu le désir de filmer souvent et beaucoup. Enfin, le court permet de tourner avec moins de moyens et surtout d’expérimenter. J’ai ainsi toujours voulu alterner les supports, d’autant que certaines histoires correspondent davantage à un format court. Concernant Inupiluk, je sortais de la post-production de mon précédent long métrage 2 automnes, 3 hivers, et je ne souhaitais pas immédiatement enchaîner. C’est un projet qui est arrivé de façon inattendue ; le frère de mon producteur (Nicolas Dubreuil) est explorateur au Groenland, et vit la moitié de l’année là-bas dans un village très excentré. Il souhaitait depuis des années faire venir en France deux amis Inuits, chasseurs d’ours, qui n’avait jamais quitté leur village. Il cherchait le bon moment et les financements, lorsqu’il m’annonce qu’il a trouvé un sponsor pour leurs vols, et qu’ils arrivent dans 4 semaines. Il me dit qu’il ne souhaite pas demander à une chaine de réaliser un reportage pour filmer ce moment-là, mais qu’il souhaite garder une trace. Il me propose donc. Cela m’intéresse beaucoup, mais je ne saurais pas faire un documentaire traditionnel sur la situation, par contre, cela fait des années que je me passionne pour les films qui mêlent fiction et documentaire, et ce projet pouvait permettre ce type de film hybride : écrire une fiction qui pourrait accueillir ces deux étrangers. Ce qu’il accepte. Nous n’avons pas du tout le temps de chercher des financements, on se dépêche de lancer un appel à dons sur internet, et j’ai 4 semaines pour écrire et préparer leur arrivée. Je fais appel à deux acteurs, Thomas Blanchard et Thomas Scimeca, pour participer au film, écrire avec moi. Devenir mes partenaires de jeu. A l’arrivée d’Ole et Adam (les deux inuits), nous avons une partition, plus qu’un scénario, avec des situations.

Le duo d’acteurs est formidable, ils ont notamment un vrai sens burlesque.

Je souhaitais faire une comédie. Je connaissais Thomas Blanchard qui avait un petit rôle dans mon précédent film et duquel je me sentais très proche. Quand à Thomas Scimeca, comme il l’évoque dans le second court-métrage du programme, il avait fait le casting de mon précédent film sans être retenu. Je l’avais néanmoins trouvé génial. L’idée de les réunir s’est fait un soir, j’allais voir jouer Thomas Scimeca (avec Les chiens de Navarre) et Thomas Blanchard était là aussi. Le duo s’est formé à cet instant.

Les chiens de Navarre travaillent aussi l’improvisation.

Oui, mais de façon très différente. J’estime que ce que je fais n’est pas de l’improvisation, c’est un entre deux, entre quelque chose de très écrit et quelque chose qui fait vraiment appel à la personnalité des comédiens. Par contre j’avais effectivement comme idée première de constituer d’emblée un duo qui percute. J’ai eu ce soir-là l’intuition qu’ils pourraient former un couple de cinéma. Très vite lorsqu’on s’est vu pour démarrer le travail, ça a collé.

Qu’entendez-vous par collaboration à l’écriture ?

J’avais écris un scénario à partir des échanges que j’avais eu avec Nicolas Dubreuil sur Ole et Adam. Je lui ai demandé dès sa poposition ce qui motivait leur venue, quels étaient leurs désirs, ce qu’ils souhaitaient voir. Ils ont trois désirs : aller dans un zoo voir des animaux qu’ils n’ont jamais vus, aller dans une forêt pour appréhender la verticalité des arbres et se baigner dans la mer parce que chez eux, l’eau est un endroit dangereux, dans lequel ils peuvent mourir. Mon scénario s’est développé à partir de ces indications, nous devions être au service de leur voyage. Mon premier souci est de ne pas gâcher le voyage de leur vie. Je disais donc aux acteurs d’agir comme des hôtes. Nous avions un parcours, organisé par Nicolas Dubreuil, nous les avons suivi dix jours sur les quinze jours. La fiction s’est élaborée tout au long du parcours, j’ai demandé aux acteurs de s’adapter à cette situation. Nous étions quasiment trois auteurs.

Comment le tournage s’est-il passé ? Y a t’il eu des répétitions, une préparation, des lignes de dialogue à apprendre, ou bien, comme dans le film, chacun parlait sans que l’autre ne comprenne, formant ainsi une autre langue, un partage très sensible ?

Nous avons tourné de façon chronologique, l’arrivée à l’aéroport correspond vraiment à leur arrivée, il fallait que leur rencontre soit leur vraie première rencontre. Il fallait que chacun se découvre. La scène dans laquelle Ole joue de la guitare, je souhaitais la tourner rapidement, à un moment où l’on se connaît très mal, et donc chacun se présente, d’une certaine manière. Je pense que la caméra n’aurait pu capter ces moments-là avec un plan de travail traditionnel. Lorsqu’on a tourné à la dune du Pyla, nous avons vraiment fait le chemin ensemble en voiture. Il n’y a jamais deux prises, chaque mot est prononcé une fois. Ce sont des personnages, mais ils sont surtout eux-mêmes. Ole et Adam ne jouaient pas. Rien n’était trop organisé volontairement : nous savions qu’on allait à la Tour Montparnasse mais rien ne prééxistait au tournage pour ne rien déflorer. C’est vraiment un film de première fois. Leur regard à l’aéroport est vierge, je n’aurais jamais pu le fabriquer. Leur intimidation est réellement survenue sur le tournage. Je n’exposais pas réellement la situation, je savais par exemple par Nicolas qu’Ole jouait de la guitare, j’ai donc eu naturellement envie qu’il joue un morceau qu’il avait écrit. L’idée du film est d’organiser des situations : le premier repas, la ballade sur la tour montparnasse…Je donnais aussi des directions, par exemple parler du cimetière, à Montparnasse, dans l’espoir qu’ils évoquent les cimetières au Groenland, leur rapport aux morts. Pour la guitare, je souhaitais qu’il y ait un moment musical pour pallier à la difficulté de se comprendre. Passer par un autre régime. Je pensais qu’une chanson pouvait créer des liens entre eux, ce qui s’est passé d’ailleurs, c’est un moment que je trouve assez intense. Par ailleurs, Nicolas était là sur le tournage et traduisait parfois, mais le temps manquait et l’intensité des situations était telle qu’il fallait tourner. Je ne comprenais pas 70% de ce qu’ils disaient, comme les deux Thomas du film qui enregistrent les discussions pour comprendre après, et profiter de la richesse du présent. J’avais parfois des informations sur ce qu’ils disaient mais pas toujours. J’étais presque dans la même situation que les deux acteurs français qui visitent Paris avec les deux Inuits.

La nécessité du corps est dans ce cadre d’autant plus importante. L’aspect burlesque que nous évoquions était-il présent dès l’origine du projet ?

Je pense que le projet sur le papier induisait du comique ; une rencontre totalement improbable entre deux trentenaires parisiens désoeuvrés et deux inuits. Pour moi, la situation est d’office comique. Aussi, depuis mon précédent long métrage, j’ai de plus en plus envie d’affirmer cela dans mon cinéma : la comédie est un biais pour dire des choses universelles. C’est un goût personnel qui s’affine de plus en plus. On est pas non plus dans le rire à tout prix, m’intéresse ce qu’on appelle la dramédie, des films qui s’annoncent comiques et empruntent des chemins plus mélancoliques. J’adore un genre, assez peu connu en France, qui s’appelle le mumblecore ; façon de faire des films avec peu de moyens à partir de situations très simples avec des gens qui sont en grande partie eux-mêmes. Des comédies plus profondes que les films centrés uniquement sur le registre comique.

Dans quelle économie avez-vous financé le film ?

Nous n’avons pas eu le temps de monter les dossiers parce que le film s’est fait très vite. On a lancé une campagne de crowdfunding sur ulule, qui nous a rapporté 5000 euros et permis de financer le tournage, location du matériel et défraiement des gens ; équipe très légère de 6 personnes. J’ai monté le film seul dans un premier temps, puis quelqu’un est venu m’aider. Nous avons déposé le film à Cinéma 93, et obtenu l’aide à la post production qui nous a permis de terminer le film et de payer plus convenablement les gens à postériori.

Vous avez eu le prix Jean Vigo du court-métrage avec ce film – à la suite du prix du public au festival de Clermont – quel rôle cela joue t’il dans l’exposition du film ?

Le prix Jean Vigo est un prix magnifique, le plus beau prix que je pouvais espérer pour ce film. Dans les statuts du Prix Jean Vigo, les raisons évoquées pour décider sont très belles : l’aspect novateur, l’utilisation du cinéma pour chercher. Du moins c’est comme ça que je le vois. Ce prix agit donc comme une vraie reconnaissance pour moi à l’occasion d’un film qui est une vraie tentative et l’affirmation d’une direction dans laquelle je veux aller, en partie du moins : je termine à l’instant un film plus traditionnel et repart dans un mois au Groenland pour un tournage similaire à Inupiluk. C’est un prix dont je suis hyper fier. Je suis très heureux qu’un film qui s’est fait de façon assez inattendue – faire d’une situation, une proposition de cinéma, soit remarqué.

Les projections en entrée libre – dans la limite des places disponibles – se déroulent à Paris, dans le 2e arrondissement, près de la rue Montorgueil :

Salle Jean Dame, Centre sportif Jean Dame17 rue Léopold BellanMetro : Sentier (L3) ou Les Halles